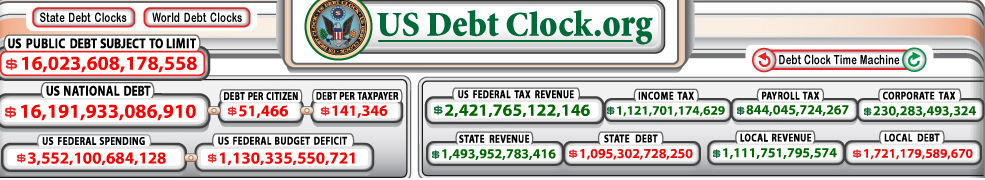

Il pareggio di bilancio, what else? Romney sta provando a vincere la campagna elettorale per le presidenziali sulla sua competenza da manager spietato, che salva le aziende e gli Stati colpendo a suon d’accetta i costi – anche se coincidono con migliaia di posti di lavoro –, e col far tornare i conti come unico obiettivo. L’America in effetti è ammalata di debito pubblico, 104% sul Pil, con un disavanzo annuo del 7%. Livelli che non si toccavano dalla fine della seconda guerra mondiale, quando il sistema di warfare e il piano Marshall incipiente portarono a scommettere su un intervento pesante dello Stato sull’economia.

[ad] “La matematica è la mia vita” ha affermato l’ex governatore del Massachusetts nel secondo dibattito tv e su questo si misura la freddezza riscontrata per buona parte delle presidenziali – si sa, i numeri da soli riscaldano poco i cuori degli elettori – e al tempo stesso la sua capacità di costruire una cornice narrativa coerente di responsabilità fiscale: le aziende si tengono in piedi per fare utili, famiglie e Stati prosperano sul principio del deficit zero. Lo scoglio enorme di questo racconto è che il rifiuto liberista e – almeno sul piano teorico – molto affine ai repubblicani del deficit spending va ad impattare sul muro della spesa sociale, degli stimoli fiscali. Molto spesso deprime nell’immediato il Pil, per agganciare – si spera – una ripresa robusta nel lungo periodo.

Il cuore della romneyconomics ruota attorno ad un ottimismo sconfinato verso il potenziale di ripresa della prima economia del mondo. Una media di espansione del 4% all’anno per far risalire le entrate fiscali e abbassare il rapporto percentuale del debito sul Pil. Ma l’ambizione di Romney è anche quella di scalfire il valore assoluto dell’indebitamento del governo americano? Una prima risposta nel suo programma si ha alla voce “spending”. Entro il 2016 dalla Casa Bianca il lavoro sarà per comprimere la spesa in conto capitale al 18% sul prodotto contro il 25% del livello raggiunto sotto la presidenza Obama. Il risparmio sarebbe sull’ordine del trilione di dollari, azzerando di fatto il disavanzo che viaggia ad ottobre del 2012 su 1,1 trilioni. A rendere più rotondo il risultato la spesa verrebbe limata di altri 300 miliardi con l’abolizione dell’Obamacare (valore 95 miliardi) e tagli alle sovvenzioni per arte, cultura, l’emittente pubblica Pbs, riduzione del 10% dei dipendenti pubblici.

Se il piano di Romney si fermasse qui probabilmente potremmo dire con facilità che entro il 2016 – in caso di vittoria nelle elezioni del 5 novembre – verrebbe issata la bandiera della stabilità finanziaria nel budget federale con avanzi primari elevatissimi degni dell’era Thatcher in Gran Bretagna. Di fatto, solo con questa pars destruens della spesa pubblica l’appeal elettorale dei repubblicani sarebbe stato compromesso. Logica conseguenza, pertanto, ha voluto che il candidato del Gop abbia fatto sua la bandiera degli sgravi fiscali alle persone e alle aziende. Prima di tutto Romney vuole rendere definitivo il taglio, deciso ai tempi di Bush, al 20% dell’aliquota marginale di tassazione per i redditi personali. Inoltre vorrebbe detassare dividendi e capital gain con una franchigia di 200 mila dollari.

(per continuare la lettura cliccare su “2”)

[ad]Un primo motivo per far storcere il naso a chi crede in principi di equità fiscale e assiste alla protezione della rendita finanziaria a fronte della spoliazione su vasta scala del lavoro dipendente. È l’abolizione dell’alternative minimun tax, però, a meritarsi la palma dell’intervento più controverso in materia di fisco, promesso da Romney. Introdotta da Nixon e inasprita da Clinton, l’Amt si inserisce nel sistema “patchwork” delle deduzioni e delle detrazioni fiscali, che consente anche ai più ricchi di abbattere notevolmente la base imponibile e pagare meno tasse di una famiglia di bassa condizione sociale. Ecco, l’imposta alternativa sterilizza l’eccesso di deduzioni e di detrazioni e stabilisce una soglia minima da pagare. Il ragionamento è immediato. È sano alimentare i consumi, va bene incentivare gli americani con deduzioni e detrazioni a spendere, permettere però ai ricchi – in relazione ad una maggiore disponibilità di denaro – di ottenere più benefici fiscali di un lavoratore della middle class sarebbe un intervento redistributivo al contrario. Esiste sia per le persone fisiche che per le corporation. Queste ultime avrebbero un ulteriore aiuto dal piano dei repubblicani con la riduzione dell’aliquota massima dal 35 al 25%. Le aziende non vedono tagli delle tasse dal 1988, gli anni reaganiani. Il costo politico in termini di giustizia sociale, abbiamo visto, potrebbe essere salato ma anche le casse federali potrebbero andare in sofferenza. Per centinaia di miliardi di dollari.

Come poi questo si concili col solenne impegno preso lo scorso 3 ottobre, nel primo duello televisivo, di non tagliare le tasse ai ricchi, è un mistero. Di fronte a domande precise Romney diventa inafferrabile quanto un’anguilla. Lascia irreparabilmente insoddisfattte le richieste di dettagli. Non spiega chiaramente quali deduzioni e detrazioni abolirà e quanto i tax cuts potranno conciliarsi col traguardo del pareggio di bilancio.

Nella diatriba macroeconomica che può scaturire, ad ogni modo, si impongono una volta di più le leggi ferree della comunicazione. “Sono disposto a cambiare il mio piano fiscale qualora mutassero le condizioni economiche” ha spiegato giovedì scorso, perché tornando al punto d’inizio la matematica è la vita di Romney. Un racconto indiscutibilmente frustrante per i giornalisti e per quella parte di elettorato americano interessata a capire – per poter esprimere un giudizio libero e critico – fino in fondo il programma economico, ma che nella battaglia per accaparrare voti decisivi sta avendo grande potenza d’attrazione. Perché parlare del super-manager che può salvare l’economia americana è più seducente che scendere in pedanti liste della spesa sulle singoli azioni da compiere una volta al governo.