L’economia non è la migliore delle alleate per la rielezione di Barack Obama. Con un tasso di espansione del Pil del’1,7% nel secondo trimestre, sotto la sua presidenza gli americani hanno conosciuto l’inizio di una risalita. Molto lenta e che soprattutto non somiglia ad una “real recovery”, quella promessa da Mitt Romney che sulla sua autobiografia da manager di salvataggi e di successi si è costruito una credibilità, impensata fino al mese scorso in questa campagna elettorale. Aver creato 5 milioni di posti di lavoro – contro i 12 promessi da Romney per il 2016 e i 10 producibili col tasso di sviluppo potenziale del 3% del Pil – potrebbe rivelarsi insufficiente per mantenere i voti elettorali in Winsconsin, Michigan e Ohio.

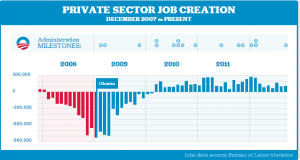

[ad]D’altro canto, è proprio sull’occupazione che le iniezioni keynesiane di 4 anni di Obama hanno sortito gli effetti migliori. Dal 2010 per 31 mesi consecutivi si sono creati più posti di quelli distrutti sul mercato del lavoro. A settembre la soglia si è attestata al 7,8%, per la prima volta sotto il livello critico del’8%. E questa è la parte più convincente delle sue issues economiche: il recupero dell’occupazione in una lunga fase di grande recessione e, soprattutto, il lavoro salvaguardato. Il bailout del settore auto ha protetto un milione di posti di lavoro, laddove Romney preferiva la bancarotta, salvo emendare nel dibattito di giovedì scorso la sua posizione indicando l’opzione dell’amministrazione controllata. Al piano di stimoli da 800 miliardi nel secondo mandato il presidente democrat vorrebbe aggiungere un taglio dei benefici fiscali per le imprese che delocalizzano le loro produzione all’estero. Tracciando un percorso coerente in cui lo Stato – ben lungi dall’essere nemico del mercato – sostiene e indirizza la domanda aggregata e con essa la produzione. Andando a redimere quei momenti in cui gli animal spirits diventano dannosi per l’interesse collettivo.

Lo si è visto con la riforma sanitaria: l’Obamacare contiene sì una forzatura di rango costituzionale, avallata dalla Corte Suprema nella sentenza dello scorso luglio, ovvero l’introduzione di una tassa che funge da multa per i non assicurati – con l’ombra dell’obbligo della coercizione che cozza con la purezza dell’ideale della libertà individuale. Ma complessivamente agisce mettendo al centro il consumatore-paziente al quale non potranno essere più negate in caso di malattia polizze e cure. Un mercato libero, pertanto quello disegnato dalla riforma chiave della presidenza Obama, dove si lavorerà per far avere il piano di copertura migliore al costo più contenuto.

(per continuare la lettura cliccare su “2”)

[ad]A livello elettorale questo discorso brilla soltanto dinanzi agli occhi di metà del paese: il conflitto ideologico, al quale Obama mai si è sottratto ha spaccato in due la mela dell’opinione pubblica. Esprimendoci, invece, in termini strettamente economici il nervo scoperto dell’Obamanomics sono i rapporti deficit/Pil e debito pubblico/Pil. E in questo caso a preoccupare non è soltanto la promessa non mantenuta di dimezzare il disavanzo, che oggi viaggia sopra il trilione di dollari all’anno. Quanto il fatto che ogni intervento keynesiano arriva a maturazione nel breve-medio periodo, mentre nel lungo-lunghissimo presenta un conto molto salato per la finanza pubblica. Il lungo periodo è già in corso e con un indebitamento superiore al 100% lo spazio d’azione per politiche ulteriormente anticicliche non esiste. Dovesse ottenere la conferma degli americani per il 2016 dovrà decidere come riportare il deficit sotto controllo senza poter contare su un’impennata su livelli degni degli Stati Uniti della crescita economica.

Sulla politica fiscale il picco di gradevolezza per ideali di equità Obama lo raggiunge a proposito della Buffet rule. È del magnate della finanza, in effetti, la proposta di introdurre un’aliquota alternativa per fare in modo che ai ricchi sia prelevata almeno la stessa parte di reddito che alla middle class.

Sul resto l’impressione che si coglie leggendo le issues del suo programma è di un presidente in rincorsa verso il repubblicano, anche al costo di cadere in un affondo oramai rivelatosi privo di efficacia fra gli orientamenti degli elettori. Obama stavolta chiede il voto per tagliare la spesa pubblica di 4 trilioni nell’arco di un quinquennio, arrivando in zona pareggio di bilancio. Contestualmente accusa Romney di costare con i suoi tagli fiscali ai ricchi 5 trilioni. L’argomento si regge sugli sgravi fiscali generosi ai ricchi, negati però dal governatore del Massachusetts in entrambi i dibattiti televisivi. Un’arma spuntata a fronte di un candidato che finora ha trovato terreno tenero nel far notare che dopo anni di Keynes la Casa Bianca senza un cambiamento di tracciato potrebbe raggiungere ben presto la sponda di ingovernabilità per debiti della Grecia.