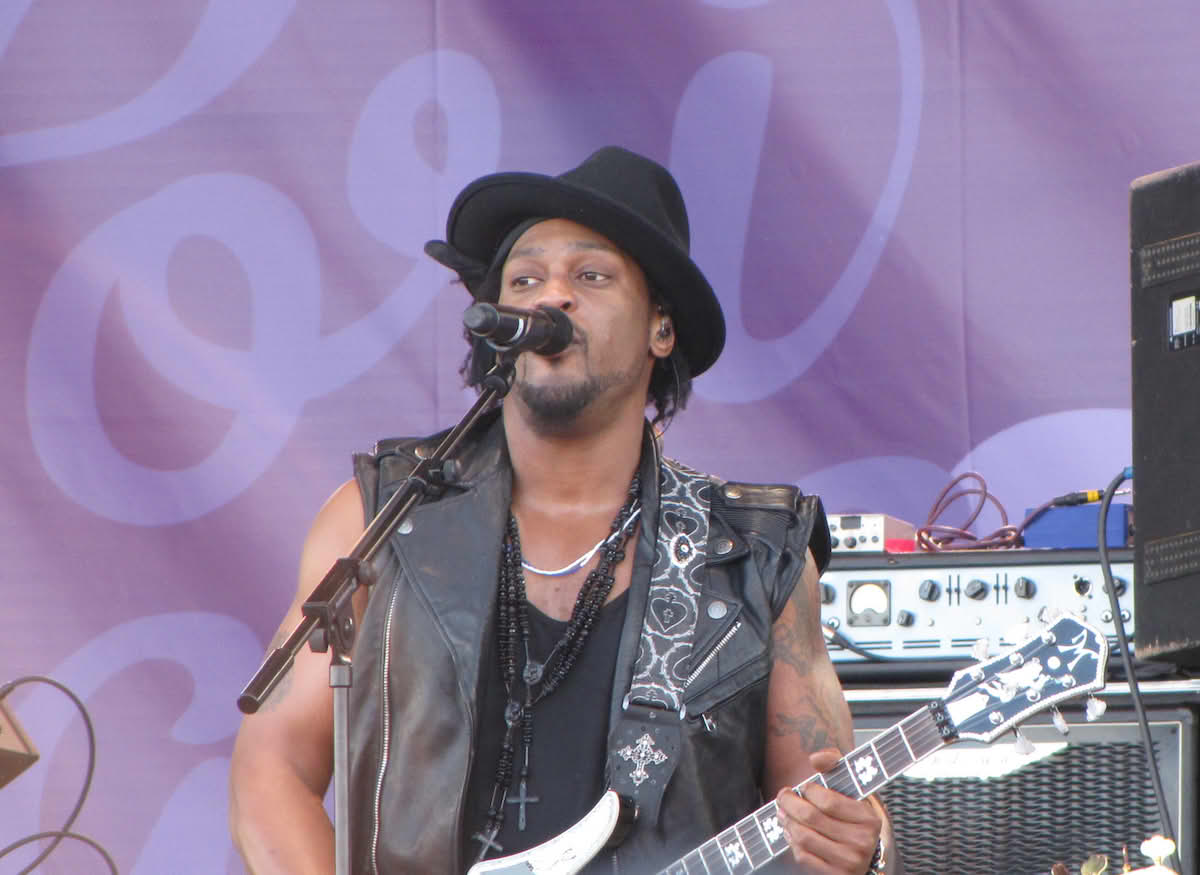

È morto il cantante che ha cambiato l’R&B per sempre: aveva solo 51 anni

D’Angelo, la leggenda del neo-soul dietro “How Does It Feel” e “Brown Sugar”, è morto a 51 anni dopo una battaglia contro il tumore al pancreas. Tre album in trent’anni, eppure ha ridefinito un intero genere musicale. La storia di un genio che ha sempre rifiutato la fama. Ci sono artisti che inondano il mondo di musica, album dopo album, anno dopo anno. E poi c’è chi rilascia solo tre dischi in trent’anni di carriera e riesce comunque a riscrivere le regole di un intero genere. D’Angelo, il visionario del neo-soul morto martedì 14 ottobre 2025 a 51 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, apparteneva alla seconda categoria.

La famiglia ha annunciato con un comunicato straziante la scomparsa di Michael D’Angelo Archer, conosciuto dal mondo come D’Angelo, definendolo “la stella brillante della nostra famiglia”. La morte è avvenuta dopo “una battaglia prolungata e coraggiosa contro il cancro”, specificatamente un tumore al pancreas che aveva tenuto nascosto al pubblico fino agli ultimi mesi.

La notizia ha scosso il mondo della musica non solo per la giovane età, ma per l’improvvisa consapevolezza di quanto ancora D’Angelo avesse da dire. E di quanto poco, alla fine, abbia avuto il tempo di dirlo.

Tre album, un’eredità immortale

D’Angelo ha pubblicato solo tre album in studio: “Brown Sugar” nel 1995, “Voodoo” nel 2000 e “Black Messiah” nel 2014. Tre dischi in trent’anni. Per fare un paragone: nello stesso periodo, artisti contemporanei ne hanno sfornati decine.

Eppure quella manciata di tracce è bastata a ridefinire completamente il sound dell’R&B contemporaneo, aprendo la strada a quello che sarebbe diventato il movimento neo-soul e influenzando generazioni di artisti da Erykah Badu a Frank Ocean, da John Legend a The Weeknd.

“Brown Sugar”, il disco d’esordio, fu accolto con consensi unanimi e valse a D’Angelo quattro nomination ai Grammy. Ma non erano solo i critici ad essere conquistati: l’album raggiunse il disco di platino nel giro di un anno, consacrando D’Angelo come la nuova voce della soul music.

“Voodoo”, il secondo lavoro realizzato in collaborazione con Questlove, debuttò direttamente al numero 1 della Billboard 200 e vinse due Grammy, tra cui quello per il miglior album R&B. Il singolo “How Does It Feel, accompagnato da un video iconico che mostrava il cantante a torso nudo in un’inquadratura fissa, divenne istantaneamente leggendario. La canzone vinse il Grammy per la miglior performance R&B maschile.

Poi, per quattordici anni, il silenzio.

L’artista che rifiutò la fama

D’Angelo era un’icona riluttante dell’R&B, che si ritirava dalla vita pubblica dopo ogni album. Non era strategia di marketing o gioco psicologico con i fan: era genuina, profonda avversione per i riflettori.

Dopo “Brown Sugar”, D’Angelo trascorse due anni in tour, al termine dei quali sviluppò un blocco creativo che lo perseguitò per anni. Rilasciò solo qualche cover sporadica per colonne sonore – una versione di “She’s Always in My Hair” di Prince per Scream 2, reinterpretazioni di classici di Marvin Gaye e Tammi Terrell – ma sembrava aver perso la capacità di creare musica propria.

Il successo travolgente di “How does it feel” lo segnò profondamente. Il video lo trasformò in un sex symbol internazionale, un’etichetta che detestava e che contribuì al suo allontanamento dalla scena pubblica. Lottò con dipendenze, incidenti, momenti bui che la stampa raccontò con morbosità mentre lui cercava semplicemente di sopravvivere lontano dal circo mediatico.

Quando “Black Messiah” arrivò nel 2014 – quattordici anni dopo “Voodoo” – fu come se il tempo si fosse fermato. L’album mostrava un artista ancora più maturo, politicamente consapevole, tecnicamente impeccabile. Ma anche più sfuggente, più determinato a lasciare che fosse solo la musica a parlare.

Una vita privata dolorosamente privata

Profondamente riservato, D’Angelo era anche padre e aveva avuto un figlio, oggi adulto, con la cantautrice Angie Stone. Stone è morta a marzo 2025 in un incidente stradale dopo un’esibizione a Mobile, in Alabama. Una perdita che D’Angelo aveva affrontato in totale silenzio pubblico, come del resto aveva fatto con ogni aspetto personale della sua esistenza.

A maggio, D’Angelo aveva cancellato una performance prevista a Filadelfia, una delle rarissime occasioni in cui si mostrava ancora dal vivo. All’epoca non erano stati forniti dettagli, ma ora il quadro appare chiaro: la malattia aveva già iniziato a erodere le sue forze.

La diagnosi di tumore al pancreas – uno dei tumori più aggressivi e difficili da trattare – era arrivata mesi prima, ma D’Angelo aveva scelto di tenere la battaglia lontana dai riflettori. Nessun annuncio pubblico, nessun appello emotivo, nessuna campagna di sensibilizzazione. Solo silenzio, ancora una volta.

Il genio che si prendeva tutto il tempo del mondo

C’è un’ironia crudele nel fatto che un artista così ossessionato dalla perfezione, così meticoloso da impiegare anni per completare un singolo album, sia stato portato via così presto. A 51 anni, D’Angelo aveva ancora decenni di musica potenziale davanti a sé. O forse no – forse aveva già detto tutto quello che doveva dire.

D’Angelo studiò i grandi – James Brown, Prince, Marvin Gaye – e riuscì nell’impresa impossibile di diventare lui stesso uno di loro. Non copiando, ma assimilando, reinterpretando, fondendo soul classica, funk, gospel e hip-hop in qualcosa di completamente nuovo.

D’Angelo ha sfumato i confini tra sacro e sensuale, definendo l’R&B moderno con la sua voce unica e la sua maestria musicale. Suonava praticamente ogni strumento nei suoi dischi, produceva, arrangiava, costruiva ogni singolo suono con l’ossessione di chi sa che la musica non è un prodotto ma un’opera d’arte che deve resistere al tempo.

E ha resistito. “Brown Sugar” suona fresco oggi come trent’anni fa. “Voodoo” rimane un capolavoro inattaccabile. “Black Messiah” continua a rivelare nuovi strati a ogni ascolto.

L’eredità di un fantasma

La morte di D’Angelo lascia un vuoto impossibile da colmare nel panorama musicale contemporaneo. Non solo perché se ne va un artista immenso, ma perché se ne va l’ultimo rappresentante di una generazione che credeva ancora che la musica dovesse valere più dell’immagine, che l’arte avesse il diritto di prendersi tutto il tempo necessario, che il successo commerciale non fosse necessariamente il metro di giudizio ultimo.

In un’era di streaming compulsivo, di album che escono ogni sei mesi, di singoli usa-e-getta progettati per algoritmi, D’Angelo rappresentava l’opposto: lentezza, profondità, ricerca ossessiva della perfezione. Un modello insostenibile nell’industria moderna, forse. Ma un modello che ha prodotto musica destinata a durare per sempre.

I tributi stanno arrivando da tutto il mondo musicale. Artisti di ogni genere riconoscono il debito verso un uomo che ha letteralmente cambiato il suono della musica nera contemporanea. Ma i veri omaggi arriveranno nei prossimi anni, quando nuove generazioni di musicisti scopriranno quei tre album perfetti e capiranno che si può ancora fare musica senza compromessi.

D’Angelo non voleva essere una star. Voleva essere un artista, nel senso più puro e antico del termine. E ci è riuscito, pagando il prezzo completo in termini di salute mentale, carriera commerciale, vita privata devastata.

Martedì è tornato a casa, come dice il comunicato della famiglia. Ma la musica che ha lasciato – così poca, così essenziale, così perfetta – resterà qui ancora per molto tempo. Tre album in trent’anni.

Più che sufficienti per l’immortalità.